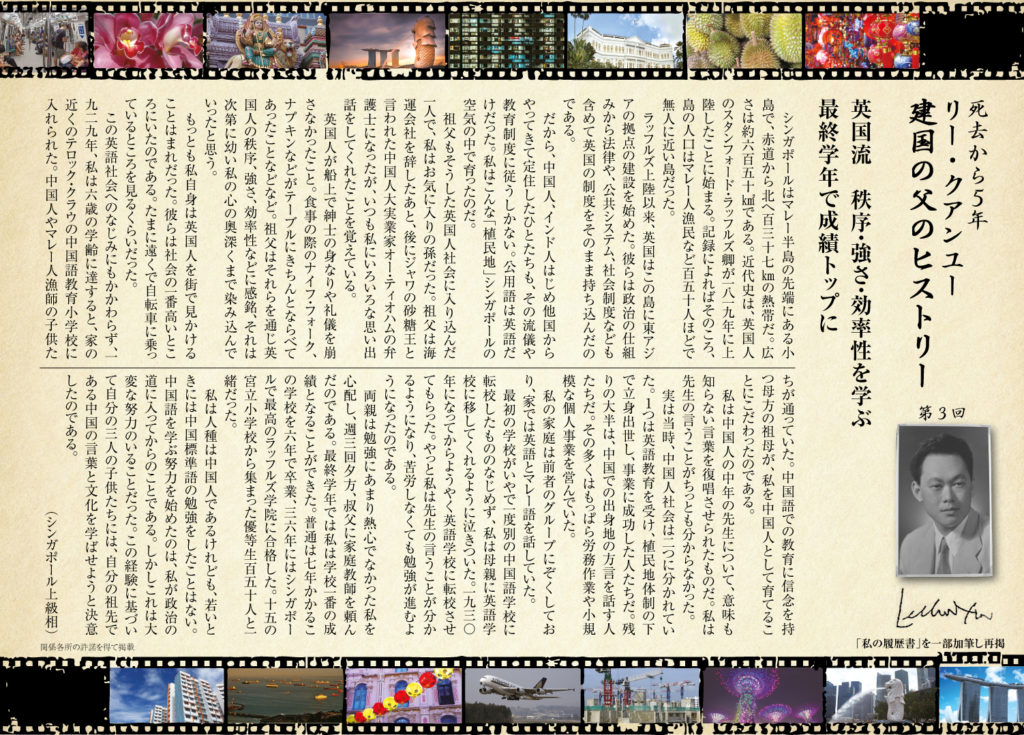

リー・クアンユーのヒストリーvol.3「英国流 秩序・強さ・効率性を学ぶ 最終学年で成績トップに」

シンガポールはマレー半島の先端にある小島で、赤道から北へ1317㎞の熱帯だ。広さは約650㎢である。近代史は、英国人のスタンフォード・ラッフルズ卿が1819年に上陸したことに始まる。記録によればそのころ、島の人口はマレー人漁民など150人ほどで無人に近い島だった。

ラッフルズ上陸以来、英国はこの島に東アジアの拠点の建設を始めた。彼らは政治の仕組みから法律や、公共システム、社会制度なども含めて英国の制度をそのまま持ち込んだのである。

だから、中国人、インド人はじめ他国からやってきて定住したひとたちも、その流儀や教育制度に従うしかない。公用語は英語だけだった。私はこんな「植民地」シンガポールの空気の中で育ったのだ。

祖父もそうした英国人社会に入り込んだ一人で、私はお気に入りの孫だった。祖父は海運会社を辞したあと、後にジャワの砂糖王と言われた中国人大実業家オー・ティオハムの弁護士になったが、いつも私にいろいろな思い出話をしてくれたことを覚えている。

英国人が船上で紳士の身なりや礼儀を崩さなかったこと。食事の際のナイフ・フォーク、ナプキンなどがテーブルにきちんとならべてあったことなどなど。祖父はそれらを通じ英国人の秩序、強さ、効率性などに感銘、それは次第に幼い私の心の奥深くまで染み込んでいったと思う。

もっとも私自身は英国人を街で見かけることはまれだった。彼らは社会の一番高いところにいたのである。たまに遠くで自転車に乗っているところを見るくらいだった。

この英語社会へのなじみにもかかわらず、1929年、私は6歳の学齢に達すると、家の近くのテロック・クラウの中国語教育小学校に入れられた。中国人やマレー人漁師の子供たちが通っていた。中国語での教育に信念を持つ母方の祖母が、私を中国人として育てることにこだわったのである。

私は中国人の中年の先生について、意味も知らない言葉を復唱させられたものだ。私は先生の言うことがちっとも分からなかった。

実は当時、中国人社会は二つに分かれていた。1つは英語教育を受け、植民地体制の下で立身出世し、事業に成功した人たちだ。残りの大半は、中国での出身地の方言を話す人たちだ。その多くはもっぱら労務作業や小規模な個人事業を営んでいた。

私の家庭は前者のグループにぞくしており、家では英語とマレー語を話していた。

最初の学校がいやで一度別の中国語学校に転校したもののなじめず、私は母親に英語学校に移してくれるように泣きついた。1930年になってからようやく英語学校に転校させてもらった。やっと私は先生の言うことが分かるようになり、苦労しなくても勉強が進むようになったのである。

両親は勉強にあまり熱心でなかった私を心配し、週3回夕方、叔父に家庭教師を頼んだのである。最終学年では私は学校1番の成績となることができた。普通は7年かかるこの学校を6年で卒業、36年にはシンガポールで最高のラッフルズ学院に合格した。15の宮立小学校から集まった優等生150人と一緒だった。

私は人種は中国人であるけれども、若いときには中国標準語の勉強をしたことはない。中国語を学ぶ努力を始めたのは、私が政治の道に入ってからのことである。しかしこれは大変な努力のいることだった。この経験に基づいて自分の3人の子供たちには、自分の祖先である中国の言葉と文化を学ばせようと決意したのである。

この記事を書いた人

SingaLife編集部

シンガポール在住の日本人をはじめ、シンガポールに興味がある日本在住の方々に向けて、シンガポールのニュースやビジネス情報をはじめとする現地の最新情報をお届けします!