シンガポールと日本のカルチャーギャップ:生活習慣、マナー、食文化の違いを徹底比較!

シンガポールと日本は、アジアに位置する先進国として多くの共通点を持ちますが、生活習慣やマナー、食文化など、日常生活の中で感じるカルチャーギャップは少なくありません。特にシンガポールは多民族国家であり、多様な文化背景が共存する社会です。そのため、日本とは異なる価値観や習慣が根付いており、初めて訪れる人々にとっては驚きや戸惑いを感じることもあるでしょう。

この記事では、シンガポールで多くの人が経験するカルチャーギャップについて、具体的な例を交えながら詳しくご紹介します。

日本とシンガポールの文化の違いとは?

シンガポールという国は、アジアの中心に位置する小さな島国でありながら、驚くほど豊かな多様性を内包しています。その多様性の核を成すのは、マレー系、中華系、インド系を中心とした多民族社会という構造です。これらの民族はそれぞれに長い歴史と固有の文化的背景を持ち、独自の宗教、言語、生活習慣、価値観を今なお色濃く保持しています。

そして、それらが単に隣り合って存在するだけでなく、時に融合し、時に緊張しながらも、相互理解と共存の原理のもとで一つの国家を形作っている点に、この国の社会的成熟の深さを見ることができます。

たとえば、シンガポールではイスラム教、仏教、キリスト教、ヒンドゥー教など、複数の宗教が同時に存在し、それぞれの教義が人々の生活様式に強く影響を与えています。ラマダンの期間には日中に飲食を控えるムスリムの姿を見かけることがあり、ヒンドゥー教の祭礼「タイプーサム」では、身体に金属の針を貫通させた巡礼者が街を練り歩く光景を目にすることもあります。

また、旧正月やディーパバリといった各民族に由来する祝祭日は国家的な休日として正式に認められており、学校や職場でもその日には休みが与えられます。つまり、国全体として、異なる文化的背景を持つ人々の風習や宗教的慣習を尊重し、制度的にも調和を図る努力がなされているのです。

シンガポールにおけるこのような多様性の受容と制度化は、グローバル化が進む現代において、非常に示唆に富んだモデルであると言えるかもしれません。異なる民族や文化が互いに干渉しすぎることなく、また孤立することもなく、ほどよい距離とリスペクトの精神で共に暮らしていく。そこには、単なる「寛容」を超えた、社会としての意思と成熟したシステム設計があるのです。

このような背景を踏まえて、日常生活の中で私たちが体験する小さなカルチャーギャップの背後にあるものを考えるとき、それは単に「慣習の違い」という表面的な事実にとどまらず、社会のあり方そのものを映し出す鏡であることに気づかされます。そして、それを理解し、受け入れ、時に驚きながらも自らの視野を広げていくことこそが、異文化の中で生きることの醍醐味であり、また私たちが真に「国際人」となるための第一歩なのかもしれません。

日常生活で感じるカルチャーギャップ

異国の地で暮らし始めたとき、最初は「大きな違い」に目を行きがちです。たとえば言語、宗教、政治体制、あるいは食文化など。しかし実際にその土地で日常を過ごし始めてみると、私たちを驚かせたり戸惑わせたりするのは、むしろ日々の暮らしの中に潜んでいる「小さな違い」であることに気づきます。

スーパーでの買い物の仕方、公共交通機関でのふるまい、トイレの使い方、道ですれ違うときのちょっとした表情やジェスチャー。そうした日常のひとコマひとコマに刻まれた文化の違いは、一見ささいなように見えて、じつはその国の人々の価値観や社会のあり方を如実に映し出しています。シンガポールという多民族国家においても、それは例外ではありません。

世界中から人が集まり、多様な文化が共存するこの国では、「当たり前」の感覚が人によって微妙に異なります。そして、それゆえにこそ、日常生活の中で感じるカルチャーギャップは、私たちに思いがけない気づきや学びを与えてくれるのです。

以下では、私自身がシンガポールでの暮らしの中で直面し、考えさせられた日常的なカルチャーギャップの具体例を紹介します。それらの体験を通じて、異文化理解とは何か、共に生きるとはどういうことかを改めて問い直すきっかけとなれば幸いです。

公共交通機関でのマナー

シンガポールの公共交通機関、特に市民の日常の足として広く利用されているMRT(Mass Rapid Transit:地下鉄)では、乗客のマナーに関して非常に厳格なルールが設けられています。これらのルールは単なる推奨事項にとどまらず、法律として明文化されているものもあり、違反した場合には実際に罰金が科されることがあります。

たとえば、MRTの車内では飲食や喫煙、さらにはガムを噛むことさえも禁止されています。飲み物のペットボトルを開けることすら咎められることがあり、衛生面や車内環境の保全という観点から、公共空間での個人行動に対して非常に高い規律が求められているのです。

また、車内や駅構内での携帯電話での通話も控えることが推奨されており、静かな空間を保つことがマナーとして広く浸透しています。

また、MRTやバスの車両内には必ず「優先席(Priority Seat)」が設けられており、高齢者や妊婦、身体の不自由な方、小さな子どもを連れた乗客のために確保されています。これらの席には視覚的にもわかりやすいサインが表示されており、必要とされる人が近くにいる場合には、たとえ座っていても進んで席を譲るのが当たり前という雰囲気があります。こうした行動はマナーというよりも、相手への思いやりと公共意識の現れとして、社会全体で重んじられています。

このように、シンガポールの公共交通機関におけるマナーやルールは、単なる習慣や個人の良識に任せるものではなく、社会全体で共有され、制度としても支えられている「公共の秩序」を維持するための重要な仕組みといえます。清潔で安全、そして快適な公共空間を保つために、個々人がルールを守り、他者を思いやる姿勢を持つことが日常の一部として根づいている点は、非常に特徴的であり、訪れる人々にも強い印象を与える文化のひとつです。

トイレ文化と清掃意識

日本のトイレは、国内外から高い評価を受けている清潔さと機能性の高さで知られており、温水洗浄便座や音姫、センサー式の自動開閉フタなど、利便性と快適性を追求した設備が一般的に普及しています。訪日外国人が日本のトイレ文化に驚くように、日本人にとってもそれは日常の当たり前として根づいており、トイレの清潔さがそのまま施設全体の質やサービス水準を象徴するかのように受け取られる場面も少なくありません。

一方、シンガポールの公共トイレにおいては、必ずしも同じ水準の設備や清掃状態が確保されているとは限らず、利用者として一定の準備や配慮が求められることがあります。特に旅行者や在住日本人が最初に戸惑う点として、トイレットペーパーが個室内に常備されていないケースが多いという文化的な違いが挙げられます。

シンガポールでは、トイレットペーパーを自分で持参するという前提があり、ショッピングモールや駅のトイレでも、入口付近に共用のペーパーがまとめて設置されているだけだったり、場合によっては設置そのものがないこともあります。そのため、地元の人々の間では、外出時にポケットティッシュを携帯することがごく一般的な習慣となっています。

シンガポール政府は「クリーンで安全な都市国家」を国家イメージとして非常に重視しており、公共空間の清掃や衛生管理には長年にわたって注力してきました。特に「Clean & Green Singapore」というキャンペーンのもと、ゴミの分別促進やポイ捨ての取り締まり、公共トイレの衛生水準向上などに関しては、市民意識を高める施策が継続的に行われています。

実際、トイレ清掃においても「トイレ認証制度(Happy Toilet Programme)」という独自の取り組みが展開されており、一定の衛生基準を満たす施設に対しては認定マークが付与され、利用者が選びやすくなるよう工夫されています。このように、シンガポールのトイレ文化には、公共空間に対する政府の強い管理意識と、市民の自律的な行動規範が共存しているという側面があります。

ただし、その実態にはまだ改善の余地もあり、日本のように全土にわたって均一に高水準のトイレ環境が整っているわけではありません。そのため、初めて訪れる日本人にとっては、自分自身が積極的に対応策を講じる必要があるという点で、ひとつの文化的ギャップを感じさせる場面といえるでしょう。

チップ文化の有無

日本とシンガポールは、どちらもアジアの中では経済的にも社会的にも高い秩序を誇る都市国家であり、サービスの質も一定以上に保たれていますが、その一方で欧米諸国とは異なり、チップを支払う文化が一般的ではないという共通点を持っています。

たとえば、日本では旅館やタクシー、レストランなどでチップを渡そうとすると、かえって驚かれたり、やんわりと断られたりすることがあり、それは「サービスは料金に含まれている」という考え方が根強く浸透しているためです。これは、サービス業においても「見返りを求めないホスピタリティ」が美徳とされる日本の文化的価値観とも関係しています。

この点において、シンガポールも非常によく似た傾向を持っています。一般的なレストランやカフェ、ホテル、タクシーなどの場面では、チップを求められることは基本的にありません。多くの場合、請求書の中に「サービス料(Service Charge)」として10%程度の料金が加算されており、これが実質的なチップとして機能しています。つまり、利用者は追加で現金を用意したり、細かな額面を気にして支払ったりする必要がないため、非常に明朗でスマートな料金体系と言えるでしょう。

このような背景には、シンガポール政府が経済全体における効率性と透明性を重視しているという方針も影響しており、料金制度の中にサービス価値を事前に組み込んでおくことで、不必要なやり取りやトラブルを未然に防ぐ工夫がなされているのです。

食文化の違いと驚きのルール

シンガポールでの食事には、日本とは異なる独特のマナーや文化が数多く存在します。音を立てずに静かに味わうことや、みんなで料理をシェアするスタイル、さらには席を確保するためのユニークな「チョープ文化」など、知らなければ戸惑ってしまうかもしれません。そこで今回は、現地での食事マナーと文化のポイントをわかりやすくご紹介します。

食事中の音やマナー

日本において、ラーメンやそばといった麺類を食べる際に音を立てる行為は、単なる食事の作法ではなく、「おいしさ」や「満足感」を視覚・聴覚を通じて表現する文化的な要素として広く受け入れられています。

この行為は、特に家族や親しい間柄では自然と受け入れられるものであり、他者に対して無礼と捉えられることはほとんどありません。むしろ、「すする音」を立てることで料理への感謝や好意を示すという意味合いも含まれており、日本の食文化の一部として深く根づいています。

しかし、シンガポールにおいては、こうした「食べる音」に対する捉え方はまったく異なります。シンガポールは、イギリス植民地時代の影響や多民族社会における共通マナーとして、欧米式のテーブルマナーが日常生活に浸透している側面があり、公共の場での食事にはより厳密な配慮が求められます。

たとえば、食事中にすする音を立てる行為は、「無作法」や「育ちの悪さ」といったネガティブな印象を与えることが多く、たとえ無意識であっても、周囲の人々から白い目で見られてしまうことがあります。このような違いは、単なる「食べ方の違い」ではなく、相手への敬意や公共空間でのふるまいの価値観の違いとして根本的なカルチャーギャップを生み出します。

たとえば、日本人観光客がシンガポールのフードコートやレストランでラーメンや麺料理を注文し、普段通りに「ズルズル」と音を立てて食べた場合、それが周囲の人々にとっては「不快」と映る可能性があるのです。日本ではその行為が料理人への敬意として賞賛されることすらある一方で、シンガポールではそれが「公共マナーに反する行為」と捉えられかねないというのは、文化の交差点に立つ我々にとって重要な認識の違いとなります。

ローカルフードにおけるシェア文化

シンガポールの食文化において特徴的な要素の一つに、ホーカーセンターや各種レストランでの「料理のシェア文化」が挙げられます。多民族国家であるシンガポールでは、家族や友人、同僚など複数人で食卓を囲む機会が多く、その際に大皿で提供される料理を皆で取り分けながら食べるスタイルがごく自然に根付いています。これは単なる食事の形態にとどまらず、食事を通じて人々の間に親密なコミュニケーションや連帯感を育む重要な社会的機能を果たしています。

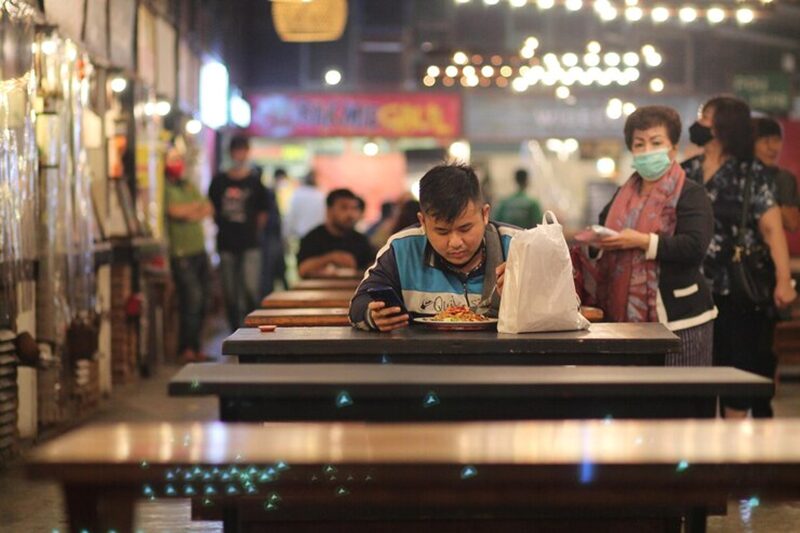

ホーカーセンターとは、シンガポール独特の屋台街やフードコートのような公共の飲食スペースのことで、地元の多様な料理がリーズナブルな価格で提供されていることから、日常的に多くの人々が訪れます。ここでは、個々に注文した料理を持ち寄り、テーブルを囲んでシェアする光景が当たり前のように見られます。

たとえば、中華系の炒め物や点心、マレー系のカレー、インド系のタンドリーチキンなど、多彩な民族料理が一堂に会する場において、それぞれが異なる料理を注文し、互いに取り分けながら食べることが習慣化されています。このシェア文化の背景には、家族の絆や友人関係を深めるだけでなく、多様な文化背景を持つ人々が互いの味覚や食習慣を尊重し、共に楽しむことで社会的な調和を図る意図もあります。

さらに、大皿から料理を取り分けるという行為自体が、互いに対する思いやりや気配りを示すコミュニケーション手段として機能しています。取り分ける際の礼儀やマナーも重視され、たとえば、自分の箸で直接料理を取らず、取り分け用の箸を使うことが一般的とされています。

対して日本では、個々に一人前ずつ料理が提供されることが多く、共有よりも個人の食事空間が尊重される傾向にあります。そのため、シンガポールのように大皿料理を皆で分け合うというスタイルは、初めて経験する日本人にとっては新鮮であり、場合によっては戸惑いを感じることもあるでしょう。しかし、このようなシェアの文化は、単に料理を分け合うという以上に、人と人との繋がりを強め、和やかな食卓を作るための重要な役割を果たしているのです。

ホーカーでの席取り「チョープ文化」

シンガポールのホーカーセンターを訪れると、地元の人々が食事をする際に見られる独特の習慣の一つとして、「チョープ文化」があります。これは、ティッシュペーパーや名刺、さらには傘や買い物袋など、さまざまな物をテーブルの上に置くことで席を確保するという行為です。

ホーカーセンターは多くの人で賑わい、席の確保が難しいことも多いため、この「チョープ」という習慣は非常に実用的かつ効率的な方法として地元の人々に浸透しています。つまり、食事を注文する前にあらかじめ席を押さえておくための工夫であり、混雑する時間帯には欠かせない文化となっています。この文化は、シンガポール特有の公共の場における合理的なマナーの一つであり、地元の人にとってはごく当たり前の行動であるため、特に意識されることなく日常的に行われています。

一方で、観光客や初めてホーカーセンターを訪れる人にとっては、突然テーブルに見知らぬ物が置かれている光景に驚きや戸惑いを感じることも少なくありません。特に、物を置いて席を確保するという行為は、他の国ではマナー違反や非常識と見なされることもあるため、最初は理解が難しい場合があります。

しかし、この「チョープ文化」を正しく理解することは、シンガポールの多様で活気ある食文化を楽しむ上で重要なポイントとなります。席を確保するための物は、実用的であるだけでなく、その地域の生活の知恵や共同体意識の表れでもあるため、軽んじたり否定したりするのではなく、尊重する姿勢が求められます。

また、席を確保した後は速やかに注文し、長時間席を独占しないように配慮することもマナーとして重要です。こうした習慣は、単なる食事の場のルールにとどまらず、シンガポールの多民族が共存し、効率的に公共空間を利用するための一つの工夫として根付いています。地元の人々の日常の一部であるこの文化に理解を示し、適切に対応することで、ホーカーセンターでの食事がよりスムーズで心地よいものになるでしょう。

学校・教育現場での違い

シンガポールの教育現場では、英語を共通語としつつ多言語教育を推進し、多様な文化を尊重しながら国際社会で活躍できる人材を育成しています。さらに、自己主張を重視した授業スタイルで、生徒が積極的に意見を発信しリーダーシップや問題解決力を養う点も特徴的です。そんなシンガポールの教育の実態を詳しく見てみましょう。

英語が共通語!多言語教育の実態

シンガポールでは、英語が共通語として国家の教育システムの中核をなしています。公立学校においては、英語が主要な授業言語として採用されており、数学や理科、社会科などの多くの科目が英語で教えられています。この背景には、シンガポールが多民族国家であることに加え、国際社会での競争力を強化し、グローバルなビジネスや交流に対応するための戦略的な狙いがあります。

しかし、英語教育が中心である一方で、シンガポールの教育制度は単一言語教育にとどまらず、母語教育にも重きを置いています。中国語、マレー語、タミル語といった各民族の言語が「母語科目」として必修とされており、生徒は自らの文化的ルーツやアイデンティティを深く理解し維持できるよう配慮されています。

この多言語教育の制度は、単に言語の習得にとどまらず、異なる文化や価値観の共存を尊重し、多様性を育むことにもつながっています。たとえば、中国系の子どもたちは中国語の授業を通じて伝統的な習慣や歴史を学び、マレー系やインド系の生徒もそれぞれの言語を学びながら民族文化への理解を深めています。このように、多言語教育はシンガポールの社会的調和の基盤となっているのです。

さらに、英語が共通語として機能することで、異なる民族間のコミュニケーションが円滑になり、職場や日常生活での交流が促進されています。国際的なビジネス都市として発展してきたシンガポールでは、英語の流暢さが経済成長の原動力の一つとなっており、そのため教育現場では英語教育に力が注がれ続けています。このバランスの取れた多言語教育は、シンガポール独自の文化的多様性とグローバルな視点を融合させる重要な要素として、国の未来を支える礎となっています。

自己主張を大切にする授業スタイル

シンガポールの教育現場では、学生一人ひとりの自己主張や積極的な参加が非常に重視されています。授業のスタイルは、日本の伝統的な一方向的な講義形式とは異なり、学生が主体的に関わることを促す双方向型のアプローチが一般的です。具体的には、クラス内でのディスカッションやグループワーク、そしてプレゼンテーションが頻繁に取り入れられており、生徒は自分の考えや意見を明確に表現することが強く求められています。

このような活動は単に知識を暗記するのではなく、論理的に考え、自分の立場を説得力をもって伝える力を養うことを目的としています。この教育方針は、シンガポール政府が掲げる「未来のリーダー育成」に直結しており、グローバル社会で活躍できる人材を育てるための重要な柱となっています。問題解決能力や批判的思考力の強化も意図されており、学生が多様な価値観や意見を尊重しながらも、自らの意見をしっかりと持って行動できるよう育成されています。

この点は、日本の教育スタイルと比較すると大きな違いが見られます。日本の学校教育では、依然として教師の話を聞くことや正解を覚えることが重視される傾向が強く、積極的に発言することに対して慎重な風土が残っている場合が多いです。

このように、シンガポールの教育現場は学生の主体性やリーダーシップを育む環境づくりに力を注いでおり、それが国の経済発展や社会の多様性を支える原動力の一つとなっています。したがって、シンガポールで学ぶ学生たちは、自己表現力と問題解決力を兼ね備えた国際的な視野を持つ人材として成長していくのです。

職場・ビジネスマナーの違い

シンガポールの職場文化は、日本とは異なる独特の特徴を持っています。上司との距離感が比較的フラットで意見交換が活発に行われる一方、定時退社や休暇取得が奨励されるなどワークライフバランスも重視されています。また、コミュニケーションでは曖昧さを避け、率直で明確な表現が求められるため、日本の職場とは異なる戸惑いを感じることもあるでしょう。

これらの特徴を理解し柔軟に対応することが、シンガポールでのビジネス成功の鍵となります。

上司との距離感や上下関係

シンガポールの職場環境は、比較的フラットでオープンなコミュニケーションを重視する文化が根付いています。多くの企業では、上司と部下の間に堅苦しい上下関係があまり見られず、自由に意見交換ができる雰囲気が醸成されています。たとえば、上司をファーストネームで呼ぶことが一般的であり、敬称や肩書きにこだわらず、気軽に話しかけられる環境が整っているのです。

こうした呼称の使い方は、形式的なヒエラルキーよりも実力や成果、チームとしての協力を重視する職場文化を象徴しています。このようなフラットな関係性は、迅速な意思決定や柔軟な問題解決を促進し、イノベーションや効率性の向上に繋がっています。従業員は自分の意見やアイデアを積極的に発信しやすく、上司も部下の意見を尊重しながら業務を進めることが一般的です。結果として、職場の風通しがよく、働きやすい環境が実現されていると言えるでしょう。

しかし一方で、シンガポールは多民族国家であり、組織や業界によっては伝統的な上下関係や敬意を重んじる文化が色濃く残っている場合もあります。特に歴史のある大企業や官庁などでは、依然としてフォーマルな呼称や礼儀作法が重要視されることも少なくありません。そのため、シンガポールの職場では状況や相手によって柔軟に対応する姿勢が求められます。

たとえば、新しい職場に入る際は、まずは周囲の雰囲気を観察し、適切なコミュニケーション方法を身につけることが重要です。総じて言えば、シンガポールの職場文化は成果主義と協調性を両立させたものであり、オープンでフレンドリーな環境が多いものの、文化的背景や組織の特性によって多様な対応が必要となる点に留意することが大切です。こうした多様性を理解し、臨機応変に振る舞うことが、シンガポールでの職場生活を円滑にする鍵となるでしょう。

定時退社と休暇の取り方

シンガポールの職場文化においては、ワークライフバランスが非常に重視されている点が特徴的です。多くの企業では、定時退社を奨励し、従業員が仕事と私生活の両立を図りやすい環境づくりに積極的に取り組んでいます。労働時間が長ければ長いほど評価されるという価値観は必ずしも根付いておらず、むしろ効率的な働き方や質の高いアウトプットを重視する傾向が強いのです。

また、有給休暇の取得についても推奨されており、従業員が適切に休息を取ることが職場全体の生産性向上につながるという認識が広く共有されています。健康管理や家庭生活の充実が個人のモチベーションやパフォーマンスに直結するという考え方が浸透しているため、心身の健康を損なうような過度な残業は避けられる傾向にあります。

このような文化は、労働者の幸福度を高めるだけでなく、長期的に見て企業の持続可能な成長や競争力の強化にも寄与しています。特に近年では、多様な人材が活躍できる職場づくりや柔軟な働き方の導入も進んでおり、リモートワークやフレックスタイム制など、多様なワークスタイルに対応する企業も増えています。

一方で、日本の労働文化は依然として長時間労働や勤勉さが美徳とされる側面が強く、残業やサービス残業が一般的に行われている企業も多いのが現状です。そのため、シンガポールの働き方は日本人にとっては新鮮に映ることが多く、カルチャーギャップを感じる場面も少なくありません。日本からシンガポールに移る際や現地で働く際には、こうした労働文化の違いを理解し、自分自身の働き方や生活スタイルを見直す良い機会となるでしょう。

総じて、シンガポールでは労働者の健康と生活の質を尊重する文化が根付いており、それが職場全体の生産性や創造性の向上に繋がっていると言えます。この点は、今後ますますグローバルなビジネス環境で重要視される価値観の一つであり、多くの国や企業が見習うべきモデルとなっています。

曖昧な表現とストレートな指摘の違い

シンガポールでは、コミュニケーションにおいて遠回しな表現や曖昧な言い回しよりも、率直で明確な意思表示が非常に好まれる傾向があります。特にビジネスの場面では、誤解を防ぎスムーズな意思疎通を図るために、自分の意見や指摘をはっきりと述べることが強く求められます。これは、日本の文化でよく見られる、空気を読みながら相手の気持ちに配慮して言葉を選ぶスタイルとは対照的です。

日本では、相手を傷つけないようにあえて曖昧に表現したり、遠回しに伝えたりすることが多いですが、シンガポールではそうした表現がかえって混乱や誤解を生む原因となるため、最初はシンガポールの率直な言い方に驚くこともあるでしょう。シンガポールは多民族国家であり、さまざまな文化的背景を持つ人々が共存しています。そのため、多様な価値観に対する寛容さが根付いている一方で、自分の考えをしっかり持ち、きちんと主張することが尊重される社会でもあります。

会議やディスカッションの場では、自分の意見を求められた際に曖昧な返答や「まあまあ」「なんとなく」といったあいまいな表現を用いると、時に非協力的または無関心と見なされてしまうことがあります。特に発言が少ないと「意見がない」あるいは「関心が薄い」と解釈されやすいため、積極的に発言すること自体が評価される傾向があります。このため、自己主張のタイミングを見計らい、自分の考えを明確に伝える姿勢が求められるのです。

カルチャーギャップを超えて:シンガポールで見つける新たな価値観

このように、シンガポールと日本の文化には多くの違いが存在し、日常生活、ビジネス、教育、宗教、食文化など、あらゆる面でカルチャーギャップを感じる場面があるでしょう。しかし、そのギャップを「違い」として楽しみ、学び、尊重することが、国際的な環境で成長する第一歩です。

文化の違いは、時に不安や戸惑いを引き起こすかもしれませんが、それを乗り越えることで、より深い相互理解や人間関係の構築が可能になります。シンガポールという多文化社会で生活することは、日本人にとって自分自身の価値観を見直し、より広い視野を持つ絶好の機会です。カルチャーギャップに直面したときこそ、自らの成長のチャンスであると捉え、その経験を糧にしていくことが重要です。

シンガポールでの生活を通じて、日本とは異なる多様性の価値を体感し、それを次のステージで活かしていきましょう。

●記事内容は執筆時点の情報に基づきます。

最新ニュースやプロモ情報をLINEとInstagram、メルマガでお届けしています!ぜひお友だち追加・フォローしてね!

この記事を書いた人

SingaLife編集部

シンガポール在住の日本人をはじめ、シンガポールに興味がある日本在住の方々に向けて、シンガポールのニュースやビジネス情報をはじめとする現地の最新情報をお届けします!