【2025年版】シンガポールの祝日 ベサックデーは何を祝う日?仏教徒の寺院もご紹介!

べサックデーは、お釈迦様の誕生、悟り、入滅を記念するシンガポールの祝日です。この日は仏教徒が寺院に集まり、法要やさまざまな宗教儀式を行います。ろうそく行列や仏陀像への水掛けなど、日本ではあまり見られない伝統行事も特徴的。多民族・多宗教国家ならではの文化が反映された、特別な一日を詳しくご紹介します。

世界中の仏教徒にとって特別な日、べサックデーとは?

シンガポールをはじめ世界中の仏教徒の大切な祝日、ベサックデー。お釈迦様の誕生、成道(悟りを開いた日)、入滅(亡くなった日)を記念する日であり仏教徒にとって最も神聖な日とされています。同時に喜び、平和、そして沈思の日でもあります。

日本ではお釈迦様の誕生は4月8日とされています。またお釈迦様が誕生した日と亡くなった日は別とされていますが、上座部仏教を信奉するシンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、カンボジア、スリランカ等の東南アジアの仏教国では5月または6月の満月の日にお釈迦様は生まれ、悟りを開き、そして亡くなったと考えられています。

今年のべサックデーは5月12日(月)です。ベサックデーの日付は毎年変わりますが、これはベサックデーが太陰暦に沿って決まるからです。旧暦(太陰暦)の最初の満月の日とされており、これは現在日本で使われている新暦(太陽暦)では5月頃となります。シンガポールでは1955年以降に国民の祝日になり、タイやマレーシアでも祝日となっています。

1999年には多くの仏教国の要請を受けて、国連がベサックデーを世界で唯一の「仏教徒の宗派、人種、国境を越える平和の祭典」の日と認定しました。多民族・多宗教国家シンガポールであるシンガポールでは、各宗教の大切な日をそれぞれ国民の祝日として定めています。それぞれの宗教の文化を大切にしている証拠です。

シンガポールのべサックデーには何をするの?特別な食べ物は?

多くの参拝者で賑わう仏教寺院

シンガポールのベサックデーは当日の夜明けとともに始まります。法要に参列するために各寺院に集まる仏教信者たち。仏旗が掲げられ、三宝を称えた讃美歌を歌い、一連の儀式に参加します。三宝とは、仏(仏陀)、法(仏陀の教え)、僧(教団)の3つを指しています。

オレンジ色の袈裟をまとった僧侶たちは祝福を唱え、信心深い仏教徒に聖水を振りかけます。多くの仏教徒にとって釈迦の中心的な教えである、殺生と煩悩から脱して再び精進する時なのです。またこの日は、各仏教寺院にベサック用のカラフルなランタンが吊るされ、お花やフルーツが並べられて多くの参拝者で賑わいます。

お供え物と善行

べサックデーには花やろうそく、線香などがお供え物として捧げられます。ろうそくや線香は燃え尽き、花は枯れることから「全ての物には終わりがある」ということを信者に説くためだとされています。お線香は無料で振舞われるところもあり、参拝者はお辞儀をしてから色々な方向に線香を立てていきます。ろうそくは購入して自分の名前を書いてお供えします。部屋いっぱいに並べられたろうそくはカラフルでとても美しいです。

またこの日は仏教徒にとって善い行いをする日とされており、病院で集団献血を組織したり、お年寄りの家を訪ねたり、恵まれない人々に贈り物やお金を配ったりします。仏教徒の人々はべサックデーに善い行いをすると、通常の何倍もの徳を積むことができると信じているからです。

いかなる形の殺生も控える様に奨められていることから、多くの仏教徒はベジタリアンとして1日を過ごします。日頃から動物の命をいただいて生活していることに感謝し、この日は肉類は食べません。一部の国では川に魚を放流したり、檻に入れられた鳥や動物の解放が行われることがありますが、解放された動物の生存率の問題や地域の生態系の保守の理由からシンガポールでは禁止されています。

三歩一拝(ろうそく行列)

三歩一拝は、約2時間かけて行われる参拝方法です。信者は両膝をついて一歩ずつ歩き三歩目に一礼します。これは仏教に伝わる3毒と言われる貪(貪欲)、瞋(怒り)、癡(愚かさ)を振り払う目的とされ、世界平和や個人的な願いを祈ったり悔恨の念を抱えながら実践していきます。通常は1日の最後に道を行進し、このろうそく行列で幕を閉じます。

ブライト ヒル ロードのコンメンサン ポーカークシー モナストリーでこのような行列を見ることができます。

仏陀像への水掛け

ベサックデーで最も人気の高い儀式の一つが、日本でも見かけるような仏像への水掛けです。仏像や神像などに水を掛ける行為は、宗教・宗派を問わず世界各国で見られます。日本では地蔵や観音、不動尊などに水を掛けることが多いですよね。

その目的もさまざまで多くは像の埃や汚れを落としたりして清めることを目的とする儀式であり、水を掛ける行為は「お清め」を意味することが多いです。

仏陀像への水掛けは、仏陀が誕生した際に聖水を浴びせられたことが起源となっているのだとか。そのため寺院の祭壇には花輪で飾られた幼い釈迦の像が置かれ、仏教徒の人々が水場の周りに集まります。「釈迦が誕生するとすぐに9頭のドラゴンが水をかけた」という伝説になぞって、仏教徒は用意された水を柄杓を使って像に掛けていきます。

ミルクで炊いたキリバット

上座部仏教(主にシンガポールのビルマ人やスリランカ人のコミュニティ)では、べサックデーを祝う際にミルクで米を炊く儀式を行います。これは釈迦が悟りを開くための長い断食を始める前に食した、最後の食事とされるミルクがゆを象徴しています。

どれだけ激しい苦行を続けても悟りを得ることができずにいた釈迦が、苦行によって衰弱した身心の力を回復する際、そこを通った村娘スジャータからミルクがゆを捧げられたという逸話もあります。

スリランカでは炊飯中の米にココナツミルクを混ぜ炊き上げた、日本のお赤飯のような存在のキリバットがお祝いやお祭の席でおめでたい食べ物として振舞われます。昔は牛乳を使って炊いていたそうですが、神様に近い料理ということで現在は生き物の牛乳ではなくココナツミルクが使われています。

シンガポールにある仏教徒の寺院

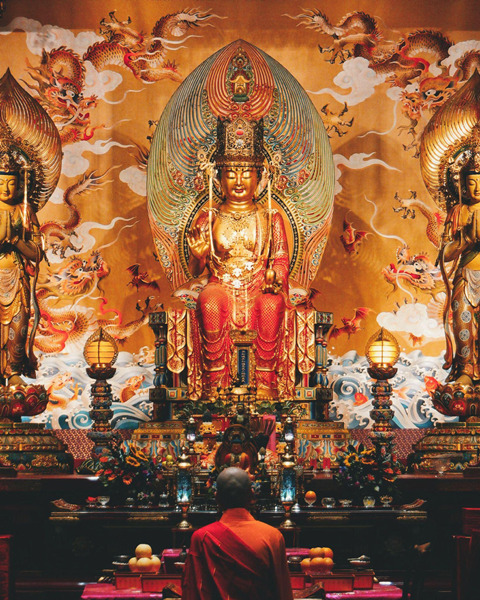

仏牙寺龍華院博物館

シンガポールの仏教文化の中心地とも言える仏牙寺龍華院博物館には、宗教的工芸品が数多く貯蔵されています。2007年にチャイナタウンに建立された寺院で、唐時代の中国仏教寺院の建築様式を取り入れた設計です。

1階の本堂には弥勒仏像が鎮座し、静けさと平和の感覚は圧巻。仏事の際には、多くの信者が経典を唱えます。屋上に上ると開放的な庭園があり、巨大なマニ車が収められています。マニ車には経文が書かれており、回した回数のお経を唱えるのと同じ功徳があるそうです。

他にも仏教と関連のある実演や講義、展示が定期的に行われており、公式ホームページでは、ベサックデーの様子を動画で見ることができます。

| 仏牙寺龍華院博物館(Buddha Tooth Relic Temple) 住所:288 South Bridge Rd S058840 拝観時間:月〜日 7:00-17:00 ※行事により拝観時間が異なりますので詳細はWEBサイトでご確認ください。 電話番号:6220 0220 WEBサイト |

蓮山双林寺

トアパヨにある蓮山双林寺は、1世紀以上も前に建立された仏教寺院です。長い年月をかけて修復と改修を施したことで、現在も当時の輝きを保っています。高い天井と複雑な龍の彫刻、その他の美しい装飾品が特徴的。緑豊かで美しい寺院です。

マハーヴィーラホール内の祭壇に三界の仏様が安置されており、中央にはこの世の主と言われる釈迦牟尼仏が祀られています。福州と泉州の建築様式が融合したデザインは、シンガポールの初期移民の独特な文化へのこだわりも表現。凛とした落ち着いたおもむきを見せる寺院です。

ベサックデーの祝祭の様子は、公式ホームページのギャラリーで公開されています。さらに、Facebookでもイベント情報を確認できます。ベサックデー当日は特別な行事が行われる予定です。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

| 蓮山双林寺(Lian Shan Shuang Lin Monastery) 住所:184 Jalan Toa Payoh S319944 拝観時間:月〜日 8:00-17:00 ※行事により拝観時間が異なりますので詳細はWEBサイトでご確認ください。 電話番号:6259 6924 WEBサイト |

シャカムニ ブッダガヤ寺院

タイの僧侶によって創建された仏教寺院で、タイ仏教とシンガポールの中国仏教が融合した寺院と言われています。タイや中国、インドの建築様式を取り入れた独創的な外観が特徴です。

高さ15m、重さ300トン以上もある大仏が有名で、日が暮れると仏像の周りの法燈が照らされるため、千燈寺院とも呼ばれています。大仏の台座には仏陀の生涯の場面が描かれており、仏教三霊樹の一つとも言われる菩提樹が保管されているそうです。お釈迦様が菩提樹の下で瞑想を続け、 悟りを開いたという故事に由来すると言われています。

ベサックデーには、信者が仏像に金箔を貼る伝統儀式が行われます。また、シッダールタ王子(お釈迦様)の誕生を記念するベビーブッダの沐浴が行われ、欲や憎しみ、無知を捨て、身も心を清めることを誓うのです。

| シャカムニ ブッダガヤ寺院(Sakya Muni Buddha Gaya Temple) 住所:366 Race Course Rd S218638 拝観時間:月〜日 8:00-16:30 ※行事により拝観時間が異なりますので詳細はWEBサイトでご確認ください。 電話番号:6294 0714 |

シンガポールのベサックデーで仏教を知る

べサックデーは、仏教徒にとって特別なだけでなく、シンガポールという多文化社会の中で仏教の伝統を深く知る貴重な機会でもあります。寺院での祈りや儀式、善行を通じて、仏教の教えが大切に受け継がれていることを実感できるでしょう。ぜひこの機会に、シンガポールのべサックデーを体験し、仏教の精神に触れてみてはいかがでしょうか。

●記事内容は執筆時点の情報に基づきます。

最新ニュースやプロモ情報をLINEとInstagram、メルマガでお届けしています!ぜひお友だち追加・フォローしてね!

この記事を書いた人

SingaLife編集部

シンガポール在住の日本人をはじめ、シンガポールに興味がある日本在住の方々に向けて、シンガポールのニュースやビジネス情報をはじめとする現地の最新情報をお届けします!